|

|||||

|

Seit der Gründung des Instituts für Psycho-Physik (IPP) im Jahre 2000 beschäftigen wir uns mit dem Problem der Psycho-Physikalischen Interaktion. Deren ursprüngliche Bedeutung besteht in der angenommenen Wechselwirkung zwischen menschlichem Geist und Zufallsprozessen, die unabhängig ablaufen. Folgende Gedanken und bereits durchgeführte Experimente führten uns zu der Idee, den oben definierten Effekt auch in nichtlebenden Systemen zu untersuchen:

|

|||||

| (i) |

Interaktion zwischen Pflanzen und Zufallsgenerator |

||||

|

(M. Odier, Genf) |

|||||

|

Dieser Versuch weist darauf hin, dass das Funktionieren einer System-Zufallsgenerator-Kopplung nicht notwendigerweise an die Existenz von "Bewusstsein" im menschlichen (höher-tierischem) Sinn gebunden sein muss.

|

|||||

| (ii) |

Die Experimente von Bertram Bauer (siehe zum Generator-Effektor Modell in

Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie,

1985). Der Autor weist (unter anderem) auf experimentelle Resultate hin, die zeigen, dass technische Geräte wie z.B. elektronische Zähler, die an

RNG´s* gekoppelt sind, jene zu einem zeitweise signifikantem (2s) Abweichen vom Erwartungswert bringen können und zwar in Abhängigkeit von der Zählfrequenz.

|

||||

|

Aus diesen Fakten sowie aus der Tatsache, dass die Effektstärke der "Mikro-PK (?)" zumindest in pflanzlichen Systemen gegenüber "klassisch" bewussten Systemen ähnlich sind, schlossen wir auf die prinzipielle Möglichkeit solcher Interaktionen auch in unbelebten Systemen.

|

|||||

| (iii) |

Einer unserer Meinung nach zukunftsweisenden Idee des Philosophen, Theologen und Naturforschers Giordano Bruno folgend schliessen wir die Möglichkeit nicht aus, dass auch unbelebter Materie eine Fähigkeit zur Erhaltung ihrer Integrität innewohnt,

so, wie wir das von belebten Systemen und ihrer Evolution wissen. |

||||

|

* RNG = Random Number Generator = Zufallszahlengenerator

|

|||||

|

Zur Klassifizierung hypothetischer Kopplungen von Systemen mit Zufallsprozessen Wir bezeichnen den von uns angenommenen und untersuchten Mechanismus einer Kopplung zwischen einem System mit einem Zufallsprozess als akausale Korrelation (ACC). Bei diesem Vorgang korrelieren ein oder mehrere definierte Systemzustände mit dem Auftreten bestimmter Zufallsvariablen des Zufallsprozesses OHNE dass eine kausale Beeinflussung des Zufallsprozesses durch das System vorliegt. Folgende Graphik veranschaulicht diese Erklärung: |

|||||

|

|

|||||

|

Wir definieren vier verschiedene Typen von ACC, die sich in folgendem Schema erklären: |

|||||

|

|

|||||

|

x ..... "Schalter" für die System

y ..... "Schalter" für die Zufallsprozess

In diesem Definitionsrahmen etwa wäre das Odier'sche Pflanzenexperiment eine ACC vom Typ: ACC01, da die Pflanze zwar den (unabhängig laufenden) RNG nicht abfragt, die Zufallsvariablen, welche jener erzeugt, aber ursächlich auf das System rückwirken.

|

|||||

|

Hier das Beispiel einer ACC11 Interaktion (mit Versuchsperson):

|

|||||

|

Beispiel einer punktuellen ACC00 Interaktion aus dem "Alltag":

|

|||||

|

Seit der Gründung unseres Institutes interessieren wir uns vor allem für die Frage, ob es ACCxy-Interaktionen auch zwischen unbelebten Systemen gibt. Zu diesem Zweck erdachten wir das Modelleisenbahnexperiment.

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

Eine Modelllokomotive durchfährt das gezeichnete Gleisoval gegen den Uhrzeigersinn. Der Kontakt

Reed 1 sendet beim Überfahren der Lok einen elektrischen Impuls in den PC. Daraufhin wird ein ununterbrochen laufender (Pseudo-)RNG im PC gestoppt und der gerade aktuelle Zufallswert z zwischen 0 und 1 wird herangezogen, um einen binären Wert (B = -1 oder B = +1) zu erzeugen. |

|||||

|

|

|

|

|||

|

Je nach gewähltem B wird die elektrische Weiche vom PC aus auf die äussere oder auf die innere Teilstrecke der Ausweichstelle geschaltet.

Fährt die Lokomotive entlang der inneren Strecke, so geschieht nichts besonderes. Durchfährt sie jedoch die obere Teilstrecke, so wird sie beim Überfahren des Kontaktes Reed 2 abrupt umgepolt (+ und - Pol werden durch Umpolrelais vertauscht) und die Lok fährt bis über die Weiche zurück. Danach wird sie nochmals umgepolt und beendet die Periode entlang der inneren Strecke. Die abrupte Umpolung eines Gleichstrommotors stellt eine hohe mechanische und elektrische Belastung der Maschine dar und führt auf Dauer zu deren vorzeitiger Zerstörung.

|

|||||

| Während einer Versuchseinheit von 10 000 Runden ermitteln wir die Differenz (auch als kumulative Differenz bezeichnet): | |||||

|

|

|||||

|

Unter der Nullhypothese (keine ACC) sollte die Differenz D(n) sich statistisch verhalten, d.h. sich nach einer grossen Anzahl von Versuchen im wesentlichen gemäss einer Gauss'schen Verteilung anordnen. Wegen des binären Charakters der Zufallsvariable B(n) und wegen der Uniformität des RNG's (p = 1-p = ˝) ist die einfache Standardabweichung in D(n) gleich

|

|||||

|

Wir führen den Versuch in 3 Etappen zu 100 000 Umläufen durch: 1. Test des Pseudozufallsgenerators von MS-QB45 2. Eichlauf (= Lauf ohne Umpolung) 3. Lauf mit Umpolung

und tragen die gefundenen Werte der Differenzfunktion S gegen die Zahl n der gefahrenen

Perioden auf

|

|||||

|

Resultate des ersten Versuchs in Köln (1. 1. - 29. 3. 2000)

|

|

Wir stellen fest:

|

|

|

Weitere beobachtete Eigenschaften:

In mehreren weiteren experimentellen Durchgängen und Replikationen stellten wir fest: |

|

| (i) | Das beobachtete Verhalten hängt mit der "Güte" des Zufallsprozesses zusammen, der vom RNG zur Verfügung gestellt wird. Je mehr sich der RNG-Output einem echten Zufallsprozess annähert, desto schwächer sind die beobachteten Effekte. |

| (ii) | Im Falle des nicht perfekten Zufallsgenerators steigt die Stärke des gefundenen Effektes mit sinkender RNG-Frequenz an. |

| Um derartige Erscheinungen besser zu verstehen, untersuchten wir eine weitere Klasse von rückgekoppelten Systemen:

|

|

|

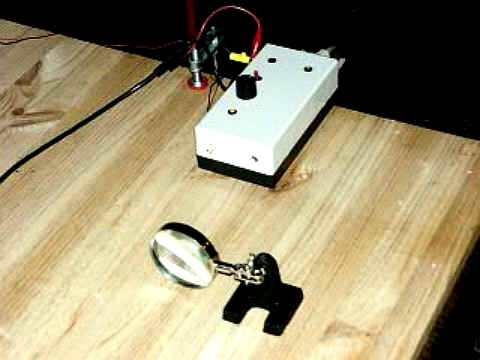

Prinzipielle Anordnung (realisiert in bisher 3 Modifikationen):

|

|

|

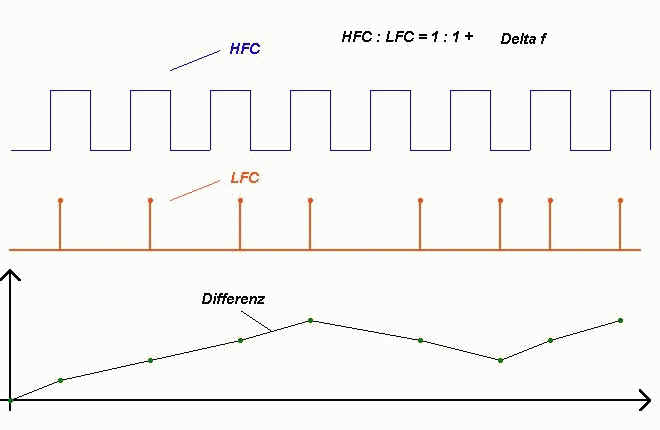

Ein niederfrequenter Oszillator (LFC) mit zufällig schwankender Periode sendet kurze Impulse in Richtung eines "Beobachtergerätes" (Sampler). Dieses "sieht nach", ob zum Zeitpunkt der Ankunft der Signale des LFC eine unabhängige höherfrequente

symmetrische Rechteckschwingung (HFC) sich gerade im H(igh)- oder L(ow)-Zustand befindet. Im ersten Fall geht ein Signal zurück an den LFC und bewirkt dort einen kurzen elektrischen Uberspannungsimpuls. |

|

|

Frage: Können sich die beiden Schwingungen des LFC bzw. HFC so synchronisieren, dass Schäden tendenziell vermieden werden? |

|

Im Zusammenhang mit der Schadensvermeidung - die ja implizit ein Antizipieren des drohenden Schadens beinhaltet - hat der Referent ausdrücklich eine Parallele dazu gezogen, daß Negatives (also mögliche Schadensfälle) bei den Spontanfällen von menschlichem Psi deutlich im Vordergrund steht.

|

|

|

erster Oszillator mit 1 Hz ± 10 %

|

|

Sampler + zweiter Oszillator

|

Diese Anlage ist auch während des Vortrags praktisch demonstriert worden.

|

Ergebnisse: 1. Nullauf = keine Rückwirkung:

|

|

|

2. Unfallauf (Überspannungsimpulse von + 5 V):

Im Falle der Überspannungsimpulse reagierte das System mit deutlichem Abweichen der Verteilung zugunsten der Vermeidung der destruktiven Einwirkungen.

|

|

|

Resonanzanregung als Mittel zur Verstärkung akausaler Korrelationseffekte Schematische Darstellung der LILY Situation: |

|

|

|

|

|

Aus dieser Skizze wird klar, dass die Schwingungen des LFC (erster Oszillator) und des HFC (zweiter Oszillator) korrelieren, wenn sich ihre Frequenzen in einem ganzzahligen Verhältnis befinden. In diesem Falle sprechen wir von einer

korrelativen Resonanz beider Oszillatoren. Dies deshalb, weil es (innerhalb dieses einfachen Bildes) keine physikalische Wechselwirkung zwischen den Oszillatoren gibt.

Resonanz der Ordnung N:

Das Verhalten eines solchen Systemes wird also

empfindlich bestimmt von der jeweiligen Kombination von Frequenzen der beteiligten Oszillatoren: |

|

|

für N f1 = f2 .... konstanter Anstieg oder Abfall der Differenz (hängt von relativer Anfangslage der Schwingungen ab)

für (N+˝) f1 = f2 ... Schwingung um aktuellen Mittelwert |

|

|

Wenn eine der beiden Frequenzen (oder beide) zeitlich veränderlich sind, so wechseln sich diese verschiedenen Verhaltensweisen ständig ab und es kommt erwartungsgemäss zu einem

statistischen Verhalten der Differenzkurve.

|

|

|

Hypothese:

Unter "Ausnutzung" der extremen Empfindlichkeit eines solchen Oszillatorensystemes "gelingt" es dem Gesamtsystem, den zeitlichen Verlauf seiner Eigenfrequenzen so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit von schädigenden Rückwirkungen messbar herabgesetzt wird. Diese Hypothese beinhaltet zwei wesentliche Annahmen

Daraus folgt auch die Annahme einer Zielgerichtetheit von y-Phänomenen, sie sind sozusagen dem Bestreben von Systemen untergeordnet, ihre Integrität zu erhalten.

|

|

|

Wir erhärteten diese Annahmen mit Hilfe einer mathematischen Simulation des LILY Experimentes.

Die folgende Figur zeigt eine solche Simulation im Frequenzbereich f1 = 3.0 - 3.7 Hz (entspricht 3.3 Hz ± 10 %), wobei die rote Kurve den berechneten Maximalabweichungen über je 100 000 Perioden entspricht. |

|

|

rot ... Maximalabweichung als Funktion der Frequenz f1 [Hz] |

|

|

Wie wir sehen, tritt schon nach 10 Experimenten über 100 000 Perioden im Gegensatz zur Voraussage des mathematischen Modelles eine deutliche Asymmetrie auf. 8 Experimente zeigen deutliche Vermeidung der Destruktion und nur 2 zeigen in die andere Richtung. Diese Asymmetrie wird durch die mathematische Simulation

nicht vorausgesagt.

Die folgende Figur zeigt die aneinandergehängten Ergebnisse der entsprechenden LILY Ergebnisse:

|

|

|

|

|

|

Zum Zwecke der weiteren Erforschung dieser Phänomene wurde vor einigen Wochen in den Niederlanden die Foundation for Applied Psycho-Physics and Related Fields (F.A.P.P.) gegründet. Sie befindet sich noch in der Phase des "Fund Raisings" und ihr Zweck ist es unter anderem, zu erforschen, ob und wie die in diesem Vortrag beschriebenen Phänomene einer praktischen Anwendung zugeführt werden könnten.

|

|

Die Diskussion

war, wie nicht anders zu erwarten, sehr lebhaft und interessant.

Eingangs wurden, ausgehend von der Problematik pseudo-RNG vs. true RNG, die Vorgänge in chaotischen Systemen diskutiert, dann habe ich auf die bekannte "Selbstorganisation der Materie" im Sinne von HAKEN hingewiesen und die Frage aufgeworfen, wie weit nicht die Selbstorganisation als solche und die vom Referenten postulierte Tendenz zur Aufrechterhaltung der Systemintegrität miteinander verwandte Prozesse wären.

Ein Einwand aus dem Publikum hat sich auf die verwendeten Anthropomorphismen bezogen (z. B. "die Modellokomotive *versucht*, den Lauf über das innere Gleis *wegen* der damit verbundenen Umpolung, welche ihr *unangenehm* ist, zu vermeiden"), ich sehe darin aber nur eine aus didaktischen Gründen vom Referenten gewählte Form einer leicht verständlichen Darstellung, keineswegs die Zuschreibung von Gefühlen, (Problem-)Bewußtsein oder Absichten.

Eine ernstere Frage stellt m. E. die nach der Zulässigkeit telelogischen Denkens dar, das ja in der Diskussion der Evolutionstheorie Anathema ist.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, daß sich aus den hier dargestellten Überlegungen sehr wohl praktische Anwendungen (z. B. hinsichtlich Materialüberwachung) als denkbar ergeben, während bekanntlich die praktische Anwendbarkeit von "klassischem psi" unbedeutend ist.

Das größte Problem im Zusammenhang mit den vorgetragenen Experimenten ist es aber, ob es für deren Resultate nicht eine alternative Erklärung gäbe, und als solche bietet sich die Interpretation als Observer- (bzw. Experimentator-)Effekt an: Prof. HAGEL und seine Mitarbeiter wollen einfach dieses Ergebnis, und, zielorientiert (goal-oriented), wie psi nun einmal ist, passiert es auch; das hieße, daß es sich um konventionelles psi von seiten des menschlichen Forscherteams und nicht um das postulierte psi-Äquivalent innerhalb des Versuchsaufbaues handelt. Das sage nicht nur ich hier, sondern das betont der Referent selbst in aller Deutlichkeit. Daher steht - wie immer bei neuartigen Resultaten - die Forderung nach unabhängiger Replikation im Raum, wenn irgend möglich, durch ein Forscherteam, das dem Ansatz akausaler Korrelationen skeptisch gegenübersteht, z. B. Verfechter einer Feldtheorie zur Erklärung von psi. Mit einem Wort: die Zukunft wird spannend!Literatur:

Bulletin N° 4, Fondation Odier de Psycho-physique (The Odier Foundation of Psycho-Physics), Genf 2002.

Es ist dem Referenten Dank dafür auszusprechen, daß er auf einen Teil der für die Diskussion seines Vortrages zur Verfügung stehenden Zeit verzichtet hat, um einem studentischen Mitglied unserer Gesellschaft, Herrn Stefan REICHEL, Gelegenheit zu geben, eine kurze sozialpsychologische Untersuchung (anonymer Fragebogen) zur Einstellung gegenüber der Parapsychologie im Zusammenhang mit Fragen des Wohlbefindens durchzuführen (Diplomarbeit am Institut für Psychologie der Universität Wien, Betreuer A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. A. HERGOVICH).

[Zurück zum Seitenanfang] [Zurück zum Vortragsprogramm] [Zurück zum Inhaltsverzeichnis] [Home]